La frontière entre les États-Unis et le Mexique fonctionne comme un laboratoire de crise généralisée. Le Mexique n’est pas à la marge de cette crise : il en est l’une des frontières actives. À la frontière, plusieurs formes de contrôle convergent : accords de pays tiers sûrs, militarisation de la Garde nationale, externalisation des fonctions répressives, et réseaux de détention transfrontaliers.

À la manière de John Reed, de ce côté du mur, nous avons construit un résumé et un rapport explicatif que nous considérons urgents. Il ne prétend pas épuiser la complexité des processus qu’il analyse ni offrir un diagnostic définitif, mais tracer une carte initiale des coordonnées qui, pour celles et ceux d’entre nous qui luttent depuis le bas, sont nécessaires. Il a été élaboré par un groupe de militants communistes préoccupés par le cours actuel de la crise mondiale et par la place que le Mexique occupe et subira dans cette reconfiguration violente du capital.

Ce qui est présenté ici n’est ni un inventaire technique ni un exercice d’érudition. C’est une lecture matérialiste des dispositifs qui traversent la vie quotidienne de millions de personnes : les tarifs comme forme de punition économique, l’austérité comme guerre interne, la migration forcée comme politique structurelle, le narcocapitalisme comme gestion territoriale, l’automatisation excluante, l’écocide profitable, et la dette comme infrastructure de contrôle. Chaque section de ce rapport prend un phénomène visible et l’inscrit dans le cadre général de dépossession qui définit notre époque.

Le Mexique n’est pas à la marge de cette crise : il en est l’une des frontières actives. Et nous ne parlons pas seulement de sa localisation géographique entre le Sud appauvri et le Nord impérial, mais de son inscription dans une double frontière : la frontière matérielle du capital économique, migratoire, écologique et militaire, et la frontière non physique de la crise, ce seuil où les formes de vie deviennent superflues, où les relations sociales se dissolvent, et où la violence devient naturalisée comme méthode de gestion. L’État mexicain est un garde-frontière violent.

Ce document cherche à intervenir là — où la normalité est devenue insoutenable, où la guerre n’est pas l’exception mais la norme, où l’avenir ne se dispute pas avec des promesses mais avec l’organisation et la rupture. La frontière, en ce sens, n’est pas seulement une limite : c’est le lieu où l’histoire peut bifurquer.

Les tarifs comme dispositifs de guerre économique

L’imposition du tarif de 25 % par les États-Unis sur toutes les exportations mexicaines en février 2025 ne doit pas être comprise comme un événement isolé ou comme un expédient technique de politique étrangère. C’est plutôt l’expression d’une mutation profonde des formes contemporaines de domination économique. Loin de protéger des secteurs domestiques ou de répondre à des conjonctures diplomatiques, ces mesures font partie d’une stratégie structurelle de guerre économique, par laquelle les hiérarchies globales sont réordonnées sous des mécanismes coercitifs investis de légalité commerciale.

Cette politique affecte directement des secteurs clés de l’économie mexicaine, notamment l’automobile, l’agroalimentaire et l’électronique. Elle génère des effets indirects et secondaires sur les chaînes de valeur transfrontalières, les rythmes de travail et la stabilité macroéconomique. Avec plus de 80 % de ses exportations destinées aux États-Unis, le Mexique révèle une dépendance structurelle qui transcende la balance commerciale : c’est une subordination productive sédimentée par des décennies d’intégration néolibérale.

Mais le cœur du problème n’est pas économique, mais politique. Les tarifs servent aujourd’hui à gérer le déclin impérial, non pas en élargissant les marchés, mais en protégeant des positions géopolitiques par la punition et l’exclusion. Le protectionnisme n’agit pas comme une rupture du libre-échange, mais comme son inverse fonctionnel : un moyen de sélectionner, hiérarchiser et étouffer les maillons subordonnés lorsqu’ils menacent de dépasser leur rôle assigné.

En ce sens, les tarifs fonctionnent comme des dispositifs de discipline qui forcent des pays comme le Mexique à remplir des fonctions extra-commerciales, telles que le contrôle migratoire, la militarisation des frontières et l’externalisation de la sécurité en échange d’un non-étranglement économique. La coercition économique devient ainsi une technologie de valorisation par d’autres moyens : articuler la politique commerciale avec le contrôle territorial et de la population.

D’un point de vue matérialiste, ces mécanismes doivent être compris comme des formes de valorisation négative : ils n’élargissent pas le capital, mais réorganisent sa reproduction selon une logique d’exclusion sélective. La médiation sociale par le travail abstrait et la valeur d’échange ne produit plus d’intégration sociale, mais plutôt une segmentation fonctionnelle et la destruction de l’identité ouvrière :

La fin de la dichotomie entre emploi et chômage, l’achat global de la force de travail, la nouvelle structuration de la demande, et l’expansion du taux d’activité sont des moments essentiels de cette fluidité, qui place la contradiction entre classes au niveau de leur reproduction. Cela implique aussi, en ce qui concerne la détermination de la lutte des classes, la disparition de l’identité ouvrière telle qu’elle s’était affirmée dans la reproduction du capital.

Dans ce cadre — la subsomption réelle du capital — les tarifs ne s’opposent pas au marché : ils le reconfigurent comme une frontière, comme un diagramme de différenciation hiérarchique.

La déconnexion entre la valorisation du capital et la reproduction de la force de travail n’est pas un désajustement transitoire, mais la logique dominante du capital restructuré. Il n’y a plus de correspondance stable entre accumulation, emploi et reproduction sociale, mais un désajustement structurel qui expulse et fragmente. Comme le souligne Théorie Communiste, la dispersion des territoires et des corps prolétariens n’est pas un dysfonctionnement mais une condition de fonctionnement. La crise n’apparaît pas ici comme rupture, mais comme mode normal d’ajustement du capital : la friction comme forme de persistance.

Ainsi, les tarifs ne sont pas des symptômes diplomatiques ou des déviations commerciales. Ils sont la face économique d’un régime de reproduction sociale basé sur l’exclusion régulée et la subordination fonctionnelle. Ils fonctionnent comme des seuils de violence économique, par lesquels le capital impose des tâches géopolitiques à ses périphéries. Face à cela, penser la guerre économique comme une exception, c’est ne pas comprendre qu’il n’y a plus d’économie sans guerre.

L’austérité comme guerre contre la reproduction

Clara Mattei a justement soutenu que l’austérité n’est pas simplement un outil fiscal, mais une technique de guerre interne : une manière de préserver l’ordre capitaliste face à la menace des alternatives sociales. Comme pendant l’entre-deux-guerres, aujourd’hui l’austérité ne se traduit pas seulement par des coupes budgétaires, mais par l’abandon délibéré de régions, la désertion des services publics, et l’expulsion silencieuse de populations entières vers des zones de marginalité ou de frontière.

En Amérique latine, cette logique agit comme un mécanisme de dépossession à plusieurs échelles : affaiblissement de la santé publique et de l’éducation, érosion de l’emploi formel, disparition progressive des filets de sécurité sociale. Plus qu’une politique d’ajustement, l’austérité constitue une rationalité de classe qui appauvrit structurellement et réorganise les liens sociaux selon la rareté. Son objectif n’est pas de stabiliser les économies, mais de fabriquer des subjectivités disciplinées, des corps jetables, et des communautés désarticulées.

Cette guerre contre la reproduction n’agit pas seule. Elle s’articule avec des dispositifs idéologiques qui moralisent la pauvreté, individualisent la précarité, et naturalisent la détérioration comme responsabilité personnelle. Au Mexique, la pression fiscale régressive et le retrait de l’État des fonctions de protection sociale ont produit des vides de gouvernance rapidement remplis par des formes parétatiques, criminelles ou militaires de contrôle territorial.

Loin d’être une réponse technique à des urgences budgétaires, l’austérité contemporaine est une offensive planifiée contre les conditions d’existence du prolétariat. Elle est intimement liée à la prolifération des logiques autoritaires et à la reconversion de l’État en agent actif d’appauvrissement et de fragmentation. La précarisation n’est pas une conséquence secondaire, mais un objectif fonctionnel.

D’un point de vue matérialiste, l’austérité est une technique de gestion différenciée du prolétariat. Elle ne vise pas à résoudre une « crise fiscale », mais à produire des corps précaires, endettés et disponibles pour toute forme de valorisation résiduelle. L’exclusion n’est plus un échec, mais un principe structurant. Il ne s’agit plus d’administrer des droits, mais d’organiser la dépossession. Dans ce contexte, l’État ne disparaît pas : il se réarme en tant qu’administrateur de la précarité. Son retrait des fonctions sociales s’accompagne de son renforcement dans le contrôle militaire, la surveillance et la segmentation territoriale. L’austérité n’est pas une simple réduction des dépenses : c’est une architecture de violence sélective, où la reproduction de la vie devient objet de gestion, de contrôle et de punition.

Migration et survie : le régime global de guerre

La migration forcée du Mexique et d’Amérique centrale vers les États-Unis n’est pas une anomalie humanitaire, ni ne peut être pensée isolément des formes structurelles de violence qui caractérisent le capitalisme contemporain. La figure du migrant condense aujourd’hui une tension centrale du système : il est à la fois un corps surnuméraire, une force de travail potentielle, et un sujet qui déborde les dispositifs étatiques de contention. Cette figure incarne ce que l’on peut appeler un régime de survie sans garanties, où la vie se maintient non pas grâce à l’État, mais malgré lui, dans des conditions imposées par la dépossession, la mobilité forcée et le contrôle biopolitique.

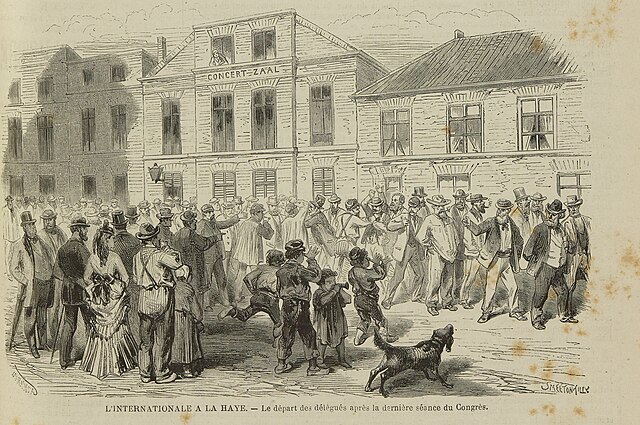

La frontière États-Unis–Mexique fonctionne comme un laboratoire de cette crise généralisée. Ce n’est plus une ligne géographique, mais un dispositif de gestion des populations. À la frontière, convergent plusieurs formes de contrôle : accords de pays tiers sûrs, militarisation de la Garde nationale, externalisation des fonctions répressives, et réseaux transfrontaliers de détention. Loin d’être des réponses exceptionnelles, ces technologies configurent un régime permanent d’expulsion, d’illégalisation, et d’administration différenciée de la vie.

Le migrant n’est pas un sujet apolitique, mais un symptôme actif de l’effondrement du pacte social. Son transit révèle l’impossibilité du modèle de développement périphérique et l’incapacité d’intégrer de vastes couches sociales dans l’ordre national. Le corps migrant devient la cible de multiples dispositifs : contrôle frontalier, économie des envois de fonds, travail informel transnational, chantage géopolitique. Migrer, ce n’est pas seulement se déplacer : c’est interrompre la fiction de l’« État » comme contenant légitime de la vie, des droits et de l’appartenance.

La crise migratoire n’oppose pas un « problème mexicain » à une « solution américaine ». Elle est l’expression localisée d’une fracture globale : un système qui ne garantit plus ni la terre, ni l’emploi, ni les services de base, transforme le mouvement en crime et la survie en transgression. Selon l’Organisation internationale pour les migrations, entre janvier et avril seulement, plus de 735 000 rencontres avec des migrants ont été enregistrées sur le territoire mexicain, un chiffre qui dément toute interprétation épisodique.

Dans la critique de l’économie politique, cette mobilité forcée ne représente pas une dysfonction, mais une forme opérative du capital pour déplacer, segmenter et gérer son propre surplus humain. Le capital n’a plus besoin d’intégrer tous les corps qu’il exploite : il peut les marginaliser, les expulser, ou les utiliser de façon intermittente, dans des conditions précaires, puis les jeter. Dans ce cadre, le territoire ne garantit pas la citoyenneté : il classe les corps, les rythmes, et l’accès inégal à la vie et au travail.

Théorie Communiste a décrit cette logique comme une déconnexion structurelle entre valorisation du capital et reproduction sociale. La migration forcée est, en ce sens, une technique d’arrachement qui fracture les liens communautaires et discipline par l’intempérance. La frontière ne sépare pas deux mondes : elle fonctionne comme un opérateur interne du capital, qui différencie, sélectionne et canalise les vies selon leur valeur résiduelle.

Penser la migration sous le paradigme du régime de survie rend non seulement visible la violence structurelle, mais permet aussi de comprendre les mutations contemporaines de la souveraineté. Dans un monde où la gestion de la rareté devient politique, le migrant incarne la figure-limite de la crise : un témoignage incarné que l’exclusion n’est plus l’exception au système, mais son noyau opérationnel.

Narcocapitalisme : accumulation par expulsion

Comme l’ont souligné Théorie Communiste et Endnotes, le capital n’a pas besoin de stabilité et de paix pour accumuler. Il peut fonctionner par fragmentation, coercition directe, et organisation territoriale de la mort. La violence n’est pas un échec, mais une rationalité adaptative du capital post-néolibéral. Dans ce cadre, le trafic de drogue n’apparaît pas comme un désordre, mais comme un outil structurel de gestion du prolétariat surnuméraire.

À l’échelle géopolitique, le trafic de drogue fonctionne aussi comme un dispositif d’intervention impériale. La guerre contre la drogue justifie l’ingérence directe des États-Unis dans les politiques de sécurité, la coopération militaire, et le contrôle frontalier. Cette militarisation généralisée consolide un modèle de guerre sociale où crime, économie et gouvernance forment un continuum fonctionnel.

Le trafic de drogue ne se limite pas au commerce de marchandises illicites. Son existence permet de soutenir des régimes locaux d’acquisition violente des terres, de domination des routes migratoires, des marchés du travail informels, des territoires stratégiques et des quartiers marginalisés. La violence n’obéit pas à une logique irrationnelle : c’est un instrument économique de restructuration territoriale, une technologie de commandement sur les corps surnuméraires.

Cette forme de valorisation légalement criminelle n’est pas à la marge de la logique capitaliste légale ; elle en radicalise plutôt le contenu. Dans des territoires où le salaire et la loi ont disparu comme médiateurs, l’économie illégale opère comme le noyau qui organise la reproduction sociale. La vie prolétarienne devient soumise au pouvoir armé, qui remplace la loi et le salaire comme mécanismes régulateurs.

Au Mexique, cette forme de valorisation a profondément pénétré les institutions, articulant des réseaux qui connectent cartels, secteurs économiques, forces de sécurité et acteurs étatiques. Ce réseau ne doit pas être interprété comme une « conspiration criminelle », mais comme une forme complexe de gouvernance, où la distinction entre légalité et illégalité est dissoute sous des critères de rentabilité armée et de contrôle logistique. Le résultat est un régime de souverainetés superposées qui ordonne la vie quotidienne selon la violence rentable.

Fascisme tardif et nationalisme du désastre

Richard Seymour définit le « nationalisme du désastre » comme une manière autoritaire de gérer la décomposition de l’ordre libéral. Il ne cherche pas à résoudre la crise, mais à la dramatiser afin d’imposer des réponses régressives : fermetures de frontières, militarisation du territoire, persécution des migrants, criminalisation de la protestation. Cette rhétorique apocalyptique n’annonce pas de solutions, mais une gestion différenciée de la catastrophe en tant que modèle politique. Alberto Toscano le formule autrement : le fascisme tardif ne reproduit pas mécaniquement le fascisme historique, mais récupère ses fonctions structurelles — suppression du conflit de classes, restauration de l’ordre, exclusion racialisée — désormais à l’intérieur de régimes démocratiques érodés.

Cette mutation se manifeste au Mexique sous la forme d’une militarisation permanente de la vie civile, de l’expansion des projets extractifs sous le discours de la modernisation, et de la criminalisation systématique de la pauvreté. Le pouvoir politique s’allie avec le crime organisé et les forces armées pour produire une nouvelle logique de souveraineté, où le contrôle territorial remplace la loi comme mode de gouvernement. Il ne s’agit pas de maintenir le pacte social, mais d’administrer sa ruine à coup de poing de fer.

Ce nouveau type de fascisme ne prétend pas construire du consensus ni un avenir. Il s’oriente vers le présent comme un état d’exception administré. Son esthétique est celle de la crise perpétuelle, où les vies surnuméraires deviennent des ennemis internes, gérables uniquement par la surveillance, la répression ou l’abandon. Pour reprendre les mots de Walter Benjamin, c’est une politique transformée en spectacle de la mort : un ordre qui ne promet plus de rédemption, mais la punition.

Dans ce contexte, la désindustrialisation ne libère pas de temps ni ne redistribue la richesse. Elle démantèle les emplois stables, dégrade les conditions de travail, et jette des millions dans des formes précaires de subsistance : sous-emploi, économie gig, migration forcée ou économies illicites. Jasper Bernes9 avait déjà averti que la crise du travail industriel n’impliquait pas sa disparition, mais sa reconfiguration en dégradation systémique : un travail sans droits, sans avenir, sans communauté.

Le Mexique illustre ce basculement. Converti en plateforme d’assemblage pour les chaînes globales de valeur, il a connu une automatisation partielle sans intégration. Les emplois créés sont fragiles, mal payés et facilement remplaçables. S’y ajoute une informalité qui touche 56 % de la population active. Le résultat n’est pas une économie « moderne », mais un régime de survie où productivité coexiste avec exclusion.

Face à cette crise du travail, l’État ne redistribue pas : il criminalise. Il ne protège pas : il militarise. La pauvreté n’est pas reconnue comme un problème structurel, mais comme une menace. Ainsi, l’absence d’avenir devient une question de sécurité nationale, et l’automatisation un instrument d’expulsion, sans compensation ni horizon collectif.

Ce processus n’est pas un « défaut » corrigeable par des politiques keynésiennes. Il s’agit d’une réorganisation structurelle du travail comme forme de subordination sans intégration. Le problème n’est pas la rareté de l’emploi, mais l’impossibilité structurelle de réabsorber la force de travail excédentaire. La logique de segmentation, surveillance et dette remplace le salaire comme lien social.

Le résultat est un paradoxe tragique : une économie qui n’a plus besoin des travailleurs et une société qui ne peut pas survivre sans eux. La technologie ne libère pas le temps, elle impose sa capture ; elle ne démocratise pas la vie, elle la discipline. Le fascisme tardif gère cette contradiction sans la résoudre, esthétisant la ruine et déplaçant la crise vers les corps les plus vulnérables.

De l’automatisation à l’expulsion : pas d’emploi, pas d’avenir

Aaron Benanav démonte le récit technocratique qui attribue le chômage de masse à l’avancée de l’automatisation. Ce qui définit notre époque n’est pas un excès de productivité, mais une insuffisance chronique de croissance. Cette « faible demande de travail » ne vient pas du développement technologique, mais de la stagnation prolongée du capital, de la suraccumulation et de l’effondrement relatif des secteurs industriels traditionnels.

L’automatisation ne représente pas une libération du travail humain, mais plutôt son déplacement sans transition. Loin de générer bien-être ou temps libre, la technologie agit comme un instrument de réorganisation régressive : elle détruit les emplois stables, rend ceux qui survivent plus précaires, et impose une logique de remplacement sans redistribution. Au lieu d’intégration, c’est l’obsolescence forcée qui s’impose.

Le Mexique incarne ce paradoxe. La reconversion productive l’a inséré dans les chaînes globales en tant que plateforme d’assemblage. L’automatisation partielle n’a pas provoqué de chômage technologique, mais une multiplication d’emplois fragiles, mal payés et facilement remplaçables. S’y ajoute une informalité structurelle qui fait du travail un espace de risque, non de sécurité. L’État, au lieu d’atténuer cette tendance, la renforce : il criminalise la pauvreté, militarise le territoire et gère l’exclusion comme une déviation individuelle, et non comme une conséquence systémique. Ainsi, l’automatisation n’est pas la promesse utopique de libération, mais un mécanisme d’expulsion fonctionnel au capital en crise.

Ce qui apparaît ici comme un progrès technique est, en réalité, une expression de l’incapacité structurelle du capital à absorber sa propre force de travail. Il n’y a pas de crise de l’emploi : il y a une crise de la valorisation. Le capital n’a plus besoin ni ne peut plus accumuler via l’intégration sociale. Comme le souligne Endnotes, le travail abstrait ne nécessite plus l’universalisation du salaire, mais la gestion du surplus humain par la fragmentation, la dette et la surveillance.

Cette expulsion massive hors de la relation salariale n’est pas accidentelle. Elle est constitutive du régime contemporain d’accumulation, où la subsomption du travail cesse d’être expansive et devient exclusive. Au lieu de produire l’intégration, l’automatisation produit des prolétaires superflus, des corps sans place, des vies dépourvues d’horizon. Des immigrants potentiels.

Le résultat est une économie qui se passe des travailleurs, et une société qui ne peut se passer du travail. La technologie, dans ce scénario, ne démocratise pas le temps : elle le discipline, le capture, le transforme en dette et en algorithme. L’avenir n’est pas automatisé : il est annulé. Ce qui reste, c’est la gestion différenciée de la ruine, sous la promesse sans cesse défaillante d’un progrès qui n’arrive plus.

Crise écologique et extractivisme violent

Le monde brûle. La dévastation environnementale n’est pas un effet secondaire du capitalisme mondial : c’en est la condition opératoire. Le capital a besoin d’étendre continuellement son emprise sur de nouveaux territoires, des matières premières non exploitées, et des populations sans droits garantis. Dans ce cadre, l’extractivisme — minier, énergétique, agricole ou touristique — n’apparaît pas comme une déviation, mais comme la matrice structurelle d’accumulation dans de vastes zones du Sud global.

Au Mexique, cette logique s’exprime par des mégaprojets tels que le Train Maya, le Corridor Interocéanique, ou l’expansion de la frontière énergétique. Ces interventions détruisent non seulement des écosystèmes fragiles, mais déplacent aussi des communautés, fragmentent le tissu social, et militarisent des régions entières sous la promesse de « développement ». C’est une écologie sacrificielle, où la vie devient un obstacle technique et la nature une infrastructure à louer.

Le sixième rapport d’évaluation du GIEC avertit que le sud du Mexique sera l’une des régions les plus affectées par le changement climatique : sécheresses, perte de biodiversité, crise de l’eau. Mais ces processus ne se produisent pas seuls : ils sont accélérés par une capture corporative du discours environnemental, qui transforme la crise écologique en une nouvelle frontière de valorisation. Les crédits carbone, l’exploitation « verte » ou l’hydrogène propre ne résolvent pas le problème : ils le réorganisent sous des formes de spéculation climatique.

L’extractivisme n’est pas seulement un modèle économique : c’est une forme autoritaire de gouvernement. Il implique surveillance, criminalisation, militarisation des territoires et répression systématique contre les défenseurs de l’environnement. Dans cette logique, la Terre elle-même est subsumée comme moyen de production, et la destruction du vivant devient gérable, profitable, planifiable. Cette intégration de la nature au capital n’est pas un accident : c’en est le résultat logique. L’expansion territoriale n’est ni linéaire ni pacifique, mais contradictoire et violente. Théorie Communiste a souligné comment cette subsomption réelle de la nature produit une segmentation territoriale, un contrôle paramilitaire, et la dissolution des liens communautaires comme conditions d’accumulation.

Ce qui émerge n’est pas un capitalisme vert, mais une gestion technocratique de l’effondrement. Les promesses de durabilité et de résilience fonctionnent comme une anesthésie idéologique, tandis que le régime de valorisation reconfigure la frontière entre vie utile et vie jetable. Comme le met en garde Endnotes, même la crise climatique peut être absorbée par le capital comme une opportunité d’affaires et de contrôle. La critique écologique ne peut se limiter à corriger des externalités ou à concevoir des transitions vertes gérées par l’État. Ce qui est nécessaire, c’est une rupture avec la logique même de la valorisation : décommodifier la Terre, le corps et le temps, avant qu’ils ne soient complètement convertis en déchets fonctionnels.

Financialisation de la vie et dette comme forme de contrôle

La financiarisation marque un tournant décisif du capital : l’accumulation ne repose plus principalement sur la production de marchandises, mais sur l’extraction de rente sur le temps de vie. Le crédit s’impose comme la clé d’accès à l’existence, et la dette comme un dispositif politique de subjugation. Au Mexique, le microcrédit informel, le surendettement des ménages, et la privatisation des services illustrent ce changement : selon l’ENIGH 2022, plus de 75 % des ménages urbains ont une forme d’endettement, et une proportion croissante consacre plus de 40 % de ses revenus au paiement des intérêts.

La dette n’opère pas seulement dans la sphère économique : c’est une technique de gouvernement. En individualisant les déficiences collectives — santé, logement, éducation — elle fait peser la responsabilité sur le débiteur, fragmente la solidarité et moralise la pauvreté (« mauvais payeur », « irresponsable »), neutralisant toute lecture structurelle. En même temps, elle fournit à l’État un instrument de contrôle sans recourir à la redistribution : capturer les ressources via les marchés financiers tout en disciplinant la consommation populaire.

Ce régime ne s’oppose pas, mais coexiste avec un nationalisme économique autoritaire. Comme le note Merchant, le crédit peut s’étendre même sous des discours anti-globalistes, car la financiarisation et le protectionnisme partagent la fonction de gérer les inégalités sans remettre en cause la logique de valorisation. La patrie endettée est soutenue par des citoyens endettés.

La financiarisation représente la subordination intégrale de la reproduction sociale au capital fictif. Les salaires cessent de garantir la vie ; leur place est prise par le scoring de crédit. Endnotes souligne que l’exploitation ne disparaît pas : elle se réarticule dans des contrats futurs sur la capacité à promettre travail et revenu. La subjectivité est mesurée, notée, et mise en valeur comme un « capital humain ».

La dette n’est donc ni un simple problème macroéconomique, ni un défaut moral : c’est une infrastructure de domination qui capture présent et futur, accélère les rythmes de vie, et dissout la possibilité d’une communauté fondée sur un temps partagé. L’inclusion financière n’émancipe pas : elle atomise. En transformant chaque besoin en ligne de crédit, elle déplace la politique vers une gestion individuelle des risques et transforme la précarité en marché assuré.

Rompre avec cette architecture exige de défétichiser le crédit comme « droit d’accès » et de le ramener à son statut de chaîne qui privatise la reproduction. Tant que la vie dépend des intérêts composés, toute promesse de reconstruction sociale sera soumise à la logique du collatéral. L’alternative n’est donc pas plus de dette à meilleur taux, mais de décommodifier le fondement matériel de l’existence.

Conclusion : capitalisme terminal, guerre permanente

Les phénomènes analysés ne sont pas des épisodes fragmentaires ou des symptômes d’une crise passagère. Ils sont les rouages d’un régime d’accumulation réorganisé sous des conditions de décomposition prolongée. Loin d’annoncer son effondrement, le capital montre sa capacité à transformer le déséquilibre en méthode, la violence en administration, et la rareté en technologie du pouvoir. La « crise » n’interrompt pas la reproduction : elle la structure.

Tarifs, austérité, migrations forcées, narco-capitalisme, automatisation exclusionnaire, extractivisme et dette : chacun de ces dispositifs contribue à la production d’une économie politique de l’expulsion, où le travail n’est plus un médiateur d’intégration, mais un problème à gérer. Les populations deviennent des surplus mobilisables, les frontières des filtres de valorisation, et les corps des unités fonctionnelles ou jetables, selon les moments.

Dans ce paysage, la frontière — économique, écologique, militaire, numérique — ne délimite plus les souverainetés : elle module l’accès inégal à la vie et aux droits. En tant que technologie du capital, elle gère la mobilité, segmente les liens, redéfinit le reproductible. La « frontière de la crise » n’est pas qu’un lieu : c’est le diagramme global d’une forme de domination qui normalise la guerre comme forme d’organisation sociale.

Les réponses réformistes — humanitaires, institutionnelles ou techniques — sont insuffisantes face à un régime qui n’a pas besoin de résoudre le conflit, mais de le gérer à l’infini. Même la dysfonctionnalité peut être absorbée comme opportunité de valorisation : effondrement climatique, migrations massives, chômage structurel, violence armée. Tout peut être gouverné, tout peut être tarifé.

Penser à partir de cette réalité exige d’abandonner le fétiche du développement, la nostalgie de l’État social, et la fiction du progrès. Il ne s’agit pas de restaurer un équilibre perdu, mais d’interrompre la reproduction étendue de la catastrophe. L’extérieur du capital n’est pas garanti, mais il n’est pas non plus fermé. Il s’ouvre là où les corps refusent de continuer à être administrés comme déchets, où le temps est réapproprié, où la communauté refuse de devenir un bilan comptable.

Face à l’administration intégrale de la ruine, le défi n’est pas de mieux la gouverner, mais de cesser de la produire.

Traduction d’un texte du collectif Conatus, un collectif transnational de communistes qui traduisent et produisent une théorie située en provenance et en lien avec l’Amérique latine, avec une base au Mexique. Pour en savoir plus, consultez leur site web.

Laisser un commentaire